新着情報

2025.7.3

中3受験生必見!公立高校入試古文対策!絶対にやってはいけないことと、3つのルール

毎度おなじみ、ONEスタイルアカデミーの伊藤です。

今回のテーマは、公立高校入試の古文(漢文を含む古典・言語文化の範囲の出題の意。以下同)です。

これはHPの対話の中でも触れていることで、ようやく準備が整ったので掲載したいと思います。

この分野に関してはかなり悩んでいる生徒が多いですね。ある人に「高校入試の古文は君たちには難しすぎる!あきらめるか、猛勉強のどっちかだ!」などと言われて悩んでいる生徒もいました・・・。

どっちも間違いで、あきらめるほど難しくはないし、猛勉強も必要ない、と私は考えます。

以下に詳しく説明していきます。

目次

◎入試の古文はどんな問題か?

まずは実際の問題を見ていただきたいです。

令和7年度愛知県の公立高校入試は公表されているので、そちらをご覧ください。ページの(9)です。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/555143.pdf

初めて見た生徒の方や、昔の授業を忘れてしまった保護者の方には、かなり読みにくく、意味内容も分かりにくいと思います。

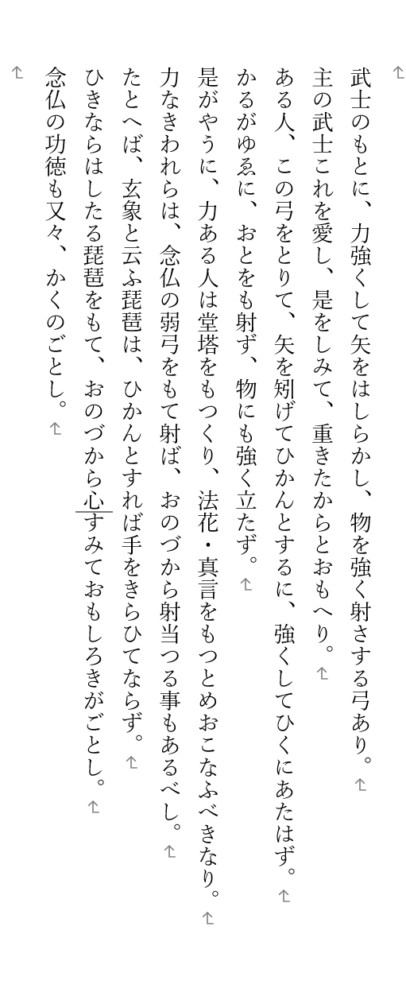

では、掲載されている古文だけで見てみましょう(紙面から筆者が入力)。

実際のところは、難しい知識を必要とする文ではないし、落ち着いてポイントを押さえれば十分に内容をとらえることは可能です。

ですが、古文の独特の言い回しや表記の違いのせいで、ものすごく分かりにくく感じる人が大半だと思います。

これをきちんと理解するためには、「古文を現代語訳(口語訳)しないといけない!」と考えがちです。

でも、実際にはそんな必要はありません。

なぜなら、難しすぎる部分には現代語訳が付記されているからです。傍線部の左隣にはその部分の現代語訳が書かれているので、そこを参考にして読めばいいのです。

単語の解説(脚注)もあります。

例 玄象:唐からもたらされた琵琶の名器、功徳:善行を積むことによって得られる仏の恩恵

◎ルールその1:ジグザグ読み

古文の入試対策で覚えるべきことは、これらの補足情報をを最大限に利用する読み方であって、現代語訳の知識や方法ではありません。

それが「ジグザグ読み」です。

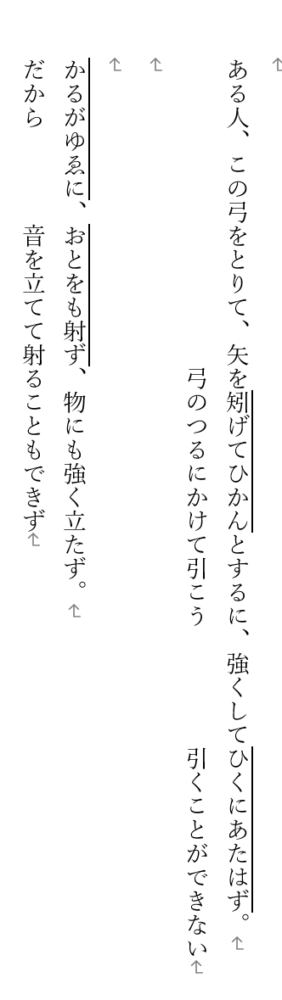

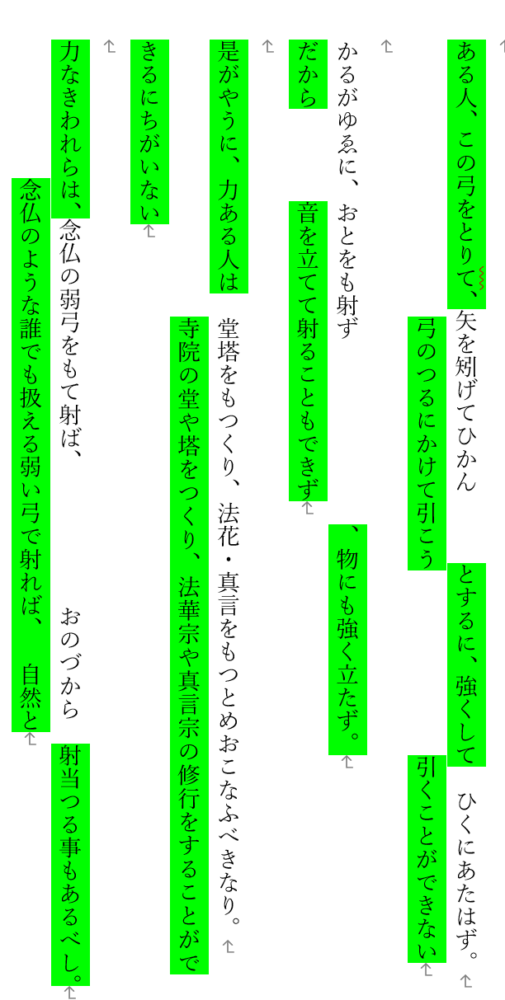

言葉で説明するよりも、見てもらった方が早いですね。一部を抜粋するので、以下の緑の蛍光部分「だけ」を読んでみてください(音読した方が分かりやすいです)。

古文の部分と傍線部の訳をつなげて一文にするともっと読みやすく、わかりやすくなります。

どうでしょう。だいぶ分かりやすくなったと思いませんか?

ここまでやれば、完全ではありませんが、別に現代語訳をしなくても必要な意味が取れるはずです。

少なくとも、現代語訳をしないと意味が分からない、というのがウソであることは間違いありません。

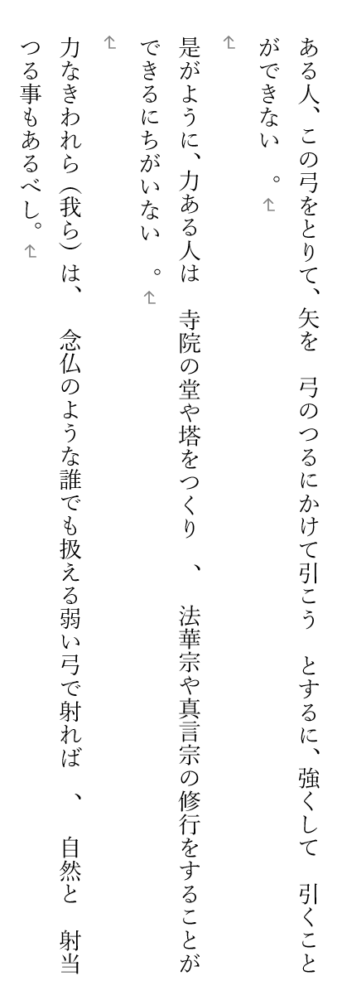

改めて、古文とジグザグ読みを並べてみましょう

古文:ある人、この弓をとりて、矢を矧げてひかんとするに、強くしてひくにあたはず。かるがゆゑに、おとをも射ず、物にも強く立たず。

ジグザグ読み:ある人、この弓をとりて、矢を弓のつるにかけて引こうとするに、強くして引くことができない。だから、音を立てて射ることもできず、物にも強く立たず。

ちなみにこれを現代語訳するとこうなります。( )はジグザグ読みと違う部分です。

現代語訳:ある人(が)、この弓をと(っ)て、矢を弓のつるにかけて引こうとする(が)、強くて引くことができない。だから、音を立てて射ることもできず、物にも強く立た(ない)。

ほとんど違いはないですよね。

たしかに、これらがあった方が読みやすくなるのは確かですが、これがないと分からない、というほどの違いではありません。

文法について詳しく説明すれば、「主体を示す格助詞の省略」「とりて→とっての促音便」「逆接の接続助詞『に』」「打消の助動詞『ず』の終止形」となりますが・・・。

現代語訳をして、しかもこのような「文法解説」までしようとすると、むしろ分かりにくくなりませんか?少なくとも私はすっごく分かりにくいです。

他の部分でも同じようなものです。

本文:物を強く射さする弓あり →現代語訳:物を強く射させる弓がある(さする=使役の助動詞「さす」の連体形)

本文:重きたからとおもへり →現代語訳:重要な宝物と思っている(り=存続の助動詞「り」の終止形)

読みやすくはなるが、それがないと分からないという不可欠な知識ではないし、文法用語による解説には、はっきり言って「まったく」意味がありません。

特に後者は古文の知識よりも、「たから」 =宝、「おもへり」=思えり、という漢字を当てることの方がはるかに重要ですが、これは古文の知識の問題ではなく、文脈判断です。

このように、精密な現代語訳に頼らなくても、傍線部や脚注の補足情報をうまく使えば、意味内容をとらえることは十分に可能なのです。

◎もっと難しい内容が出たらどうすのか?

こういうことを言うと、「今回の内容がたまたま簡単だっただけで、今後もっと難しく現代語訳をしないと理解できないレベルの内容が出たらどうするのか?」などと不安になる人もいると思います。

でも、出ません。出ないので心配しないでください。

少なくとも愛知県の公立高校入試には「古文の専門的な単語・文法知識をもって現代語訳をしないと理解できない文章」は出ません。

なぜ出ないと言い切れるのか?というと、「学習指導要領」で決まっているからです。

古文の文法や単語については、各教科書に掲載されている情報に違いはありますが、すべてにこのような注意書きが付記されています。

「このページは、中学校で学ぶ範囲を超えた発展的な内容で、必ずしも学習しなければならないものではありません。」

さらに、愛知県の公立高校入試の実施要項にはこのようにあります。

「学力検査は中学校学習指導要領における各教科の目標に即し、基礎的・基本的な事項について出題する。」

これまでこの記述を逸脱した内容で出題されたことはありません。次回から変わる可能性は0ではありませんが、まずないでしょう。

文法と単語について

だから、古文の単語・文法について詳しく学ぶ必要はありません。

「く-から-く-かり-し-き-かる-けれ-かれ」とか、「せ-〇-き-し-しか-〇」とか、覚えなくてもいいです!

その知識がないと解けない問題は出ません!

よくしたり顔で説明する人がいますが、かの有名な「係り結び」も文語文法の知識として出題されることはありません。

学校のテストでは出ますが、短歌などの表現技法としての出題であって、入試には出ません。

単語についても同様です。

当塾で教える古文単語は以下のものにとどめています。

いと(とても)、あはれ・をかし(おもむき深い)、けり(~だった・過去)、ず(~ない・打消し) など

これぐらいの単語を覚えておいて、あとは傍線の訳と注釈をうまく活用すれば、十分に対応できるはずです。

歴史的仮名遣い

古文対策の知識として必須なのは、歴史的仮名遣いです。

これはさすがに覚えておかないと読むことができません。読み方が出題されるケースもあるので、覚える必要があります。

でもこれについては学校の授業で習うし、テストにもよく出されるので、まじめに取り組んでいれば自然に覚えるはずです(覚えていない人は反省してください)。

このように、高校入試では古文の文法や単語の発展的な内容は出ません。

一部にそれらが含まれた文章が出ることはありますが、そこについて明確な文法判断ができなくても、得点はできます。

よって、現代語訳はできなくてもいいし、その必要もなく、むしろやってはいけない、と私は考えます。

◎絶対にやってはいけないこと=現代語訳 そのデメリット

当塾では古文漢文の現代語訳は「やってはいけない」と教えています。

現代語訳をすることによるデメリットがあるからです。

まず単純に、読むのに時間がかかること。

そして何よりも、誤解を生んでしまう可能性があるからです。

例えば、今回の問題の問三に「手をきらいてならず」という表現があります。

正しい現代語訳は「(演奏の)技術が足りずに(うまく音が)鳴らない」なのですが、こんな訳できますか?こんなにきれいな訳をする自信は、私にはありません。

なぜかと言うと、「手」という単語は「書いた字・筆跡」を指すと習うのが普通だからです。

※一応「演奏法」という訳もありますが、大学入試対策においても、手=字・筆跡で100%判断してよい、と教えます。

直訳すると「書いた字を嫌ってならない」としてしまう可能性があります。かえって混乱しないでしょうか?

無理に訳さずに、「『手をきらって』(琵琶の音が)鳴らない」ぐらいだったら誰でも解釈できるし、混乱も起きません。あとは選択肢を見て判断すればいいのです。

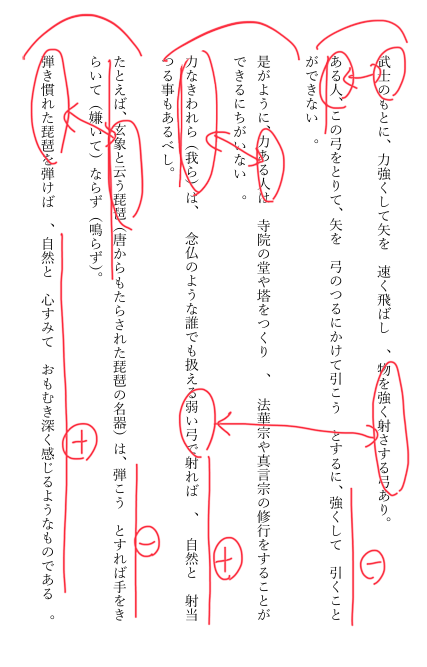

◎対比と⊕⊖

読む時のポイントはもう2つあって、対比と⊕⊖です。

ルールその2:対比

対比とは、2つのものを比較することで、例えば昔と今とか、東洋と西洋などの対の関係になるものをいいます。

今回の文でもこのような対比を意識するとすごく分かりやすくなります。

「武士(強い人) ↔ ある人(弱い人)

物を強く射さする弓 ↔ 弱い弓

力ある人 ↔ 力なきわれら

玄象と云う琵琶 ↔ 弾き慣れた琵琶」

ちなみに愛知県公立高校入試の古典分野には、物語文よりもこのような説明文(厳密には随筆)タイプの文章がよく出されます。

そしてその内容には多くの場合、対比の構造を含みます。

つまり、最初から「対比の構造があるものだ」 と意識して読めばいいのです。

ルールその3:⊕⊖(プラスマイナス)

⊕⊖は正確な意味よりも、言葉の持つイメージで大まかに判断する方法です。

例えば、やさしい・勝利・雲一つない青空 などの言葉・表現は ⊕、

苦しい・失望・一向にやまない雨 などは⊖ と判断します。

この方法のメリットは言葉が難しくても対応が可能な点です。

例えば、「のっぴきならない」という言葉の意味を知っている中学生は少ないと思います。言葉だけを見て知識で対応しようとすると難しく感じます。

しかし、「のっぴきならない事態に追い込まれた」と全体を見て、雰囲気で判断すれば「⊖のことが起こったんだな」というとらえ方はできます(または、意味の分からない言葉は無視して「追い込まれた」の方だけで⊖の判断をしてもよい)

今回の文でも以下のように適用できます(一部省略)。

「ある人、この弓をとりて、引こうするに、強くして引くことができない。 →⊖

力なきわれらは、弱い弓で射れば、自然と射当つる事もあるべし。 →⊕

玄象と云う琵琶は、弾こうとすれば手をきらいてならず。 →⊖

弾き慣れた琵琶を弾けば、自然と心すみておもむき深く感じる。 →⊕」

これくらいの理解にとどめておけば、テスト中でも時間をかけずに判断ができます。

言葉で説明するとものすごく面倒に聞こえますが、実際のテストではこのように記号をつけて図式化(視覚化)することで、見た目にも分かりやすくなります。

※文章は筆者がジグザグ読みにして入力したもの

実際の紙面にどのように書き込むのかを知りたければ・・・夏期講習を受講してください(笑)。

◎まとめ

いかがだったでしょうか?

古文に対してとてつもない難しさや、ものすごい勉強量が必要だと考えていた人は、目からうろこの落ちる思いではないでしょうか?

もちろんここに書いてあることを読んだだけで実践できるものではありません。

ジグザグ読みはもちろんのこと、対比・⊕⊖も含めた確認作業は、練習して慣れておかないと本番で実行することはできません。

また、今回は本文の読み方についての話だけなので、問題を解いて当てるには、選択問題を解くためのの技術=選択肢を判断する技術が必要になります。

実際には、近年はこの「選択問題の難易度」が上がっており(要するに問題がイヤらしい)、本文の理解があっても、選択の技術がないと高得点にはつながりません。ここも練習と慣れが必要です。

最後はやっぱり宣伝になりますが、詳しく知りたい方は是非お問い合わせください!一味違った指導をご提供できると思います。

お問い合わせ→学習診断・体験授業を受けていただいた中学生の方には、もれなく令和7年度愛知県公立高校入試・古文の全文と問題の書込みデータを差し上げます。

もちろん、夏期講習を受けていただければ、一つ一つ丁寧に解説します。

お待ちしております。

こういう技術指導って・・・実際の授業をしてYouTubeとかにアップすれば受けるんだろーな・・・と思いつつなかなか実行できないでいる 伊藤